カトリック部落問題委員会の長崎〔五島〕合宿

7月16日から18日にかけて、日本カトリック部落問題委員会夏期合宿が長崎と五島で行われた。40名余りの一行は、16日長崎市内で「部落史を歩く」フィールドワークを行った後、福江に渡り三井楽のユースで宿泊。翌朝は、バスとチャーター船で福江島・久賀島・奈留島の教会を訪ねた。明治元年、「五島崩れ」とよばれるキリシタン弾圧事件では凄惨を極めた虐殺と拷問が行われた。写真は、迫害を逃れようと信者たちが隠れた若松島の洞窟である。炊飯の煙で見付かり捕らえられたという。久賀島にある「牢屋の窄」殉教地では、わずか12畳の建物に200人余りの人びとが閉じこめられ、42名が犠牲となった。記念聖堂には、その狭さを表す絨毯が敷かれ、当時を偲ぶことができる。五輪地区の旧聖堂は、明治初期の教会建築史を物語る遺構として県の文化財に指定されている。五島のキリシタン史は、1560年代に始まりアルメイダ、ロレンソがその基礎を築いた。当初領主も洗礼を受けキリスト教信仰は広まったが、迫害により断絶。寛政年間に大村領外海地方から開拓農民として移住。潜伏キリシタンとして幕末を向かえた。彼らは、「居付き」とよばれ差別された。「キリシタンを特殊部落民となし」という表現のある冊子がある教会で配布されていた。この合宿は、この表現が使われた背景を探ろうとしたものでもある。三日目(18日)は、当会の全国会議が行われ、「キリシタン差別と部落差別」について、質疑が交わされた。対立を余儀なくされた両者の共生とは何か。まずは、誤解を質すことから始まる。

|

■ コラム

冠婚葬祭の際に気にすることが多い「六曜(六輝)」を、インターネットで検索してみておもしろいことを知った。六曜とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」が順番に暦に並んでいるが、正月・七月の朔日は「先勝」と決まっており、二日目以降は六曜が繰り返され、翌二月・八月は「友引」から始まる。ところが今月の六日は順番から行くと「仏滅」であるが、暦では「赤口」である。おわかりと思うが、六曜は旧暦で順番が決められていて、七月六日は旧暦の六月一日に当たるからである。ところで、日の六曜が簡単にわかる方法がある。旧暦で「月」と「日」を足してみる。赤口(1)先勝(2)・・・大安(0)、となり( )内の余りの数がその日を示すのである。聞けば六曜は戦後になって流行したという。ちなみに、三百年前の暦に「仏滅」はなく、幕末は「物滅」であった。こう聞くと、運勢や「吉凶」は遊び心にとどめておきたいものである。(あ)

|

□歩学(人権に係わる歴史遺跡探訪)ー(島原半島編)

7月1日、研究所は表記の史跡探訪を行った。島原現地の人権教の先生方を含め、参加者は15名。島原で人権に係わるフィールドワークを実現するための調査を含めた旅であった。

諫早駅に午前9時半集合、コースの概要と「島原の子守歌」を資料に私たちは、一路口の津をめざした。一日で半島を一周しようというのである。このコースは、本年3月、大阪同和・人権企業連絡会の一行が訪れた地でもある。11時予定通り到着、島南人権教のメンバーと合流し、早速キリシタン関係・石炭積み出し・与論島関係・からゆきさん等々、日本の近世・近代史を体現する①口之津歴史民俗資料館を見学した。突然の訪問であったが、原田館長に館内のご説明を受けることが出来た。1563年この地には、キリスト教が伝来し、住民の多くがキリシタンとなり貿易も栄えた。明治20年代この港は三池炭鉱の石炭積出港となり、与論島からも港湾労働者として約1,000人が移住しこの港は大いに栄えた。しかし、その一方で、この港は「からゆきさん」が密航させられたことで有名である。宮崎康平の作とされる「島原の子守歌」はその悲哀を充分に伝えている。口之津での昼食時、某食堂の畳の間をお借りし急遽「島原の部落問題」学習が行われた。550円の定食がとても美味しかった。

さらに南下し、②原城跡に。城周辺は今でも、人骨が発掘されるという。島原・天草一揆では3万とも4万とも言われるキリシタン農民が虐殺され、江戸幕府とキリシタン勢力との最後の決戦であった。この一揆を境に、キリシタンは、1805年の「天草崩れ」事件に見られるように潜伏していく。また、この辺りには、キリシタン墓碑が各所に残され(③ディエゴ作右衛門−西有家)、有家町には④セミナリオ跡(神学校)跡がある。島原半島は、大きく西目筋・南目筋・北目筋と分かれるが、西目一帯がまさにキリスト教文化がもっとも栄えたのである。

途中、深江町の雲仙・普賢噴火被災家屋保存公園に立ち寄り、今も残る噴火の爪痕に触れた。

島原には、護国寺の国道を面した側に④理性院大師堂がある。口之津でからゆきさんの歴史を学んだが、ここは初代住職であった広田言証師がシベリア・アジア・インドへの托鉢巡礼の際、からゆきさんたちからのお布施をもとに天如塔と玉垣をつくった。玉垣には、からゆきさんの名前・出身地、金額が掘られている。阿南(アンナン)、シャム・バンコク、インド・カルカッタ、また、長崎という文字もある。ここでも、ご住職がわざわざ、おいで下さりご説明頂いた。島原には、何回も来ているのだが、十数名の参加者誰一人この大師堂を訪れたものがいなかった。からゆきさんに関する書籍は、森崎和江や山崎朋子等の著作が有名であるが、『からゆきさん おキクの生涯』という本が明石書店から出版されている。広島県のある被差別部落に生まれたおキクさんは、74歳の時57年ぶりに帰国した。今村昌平監督の『からゆきさん』はこのおキクさんのドキュメンタリー映画である。 島原には、護国寺の国道を面した側に④理性院大師堂がある。口之津でからゆきさんの歴史を学んだが、ここは初代住職であった広田言証師がシベリア・アジア・インドへの托鉢巡礼の際、からゆきさんたちからのお布施をもとに天如塔と玉垣をつくった。玉垣には、からゆきさんの名前・出身地、金額が掘られている。阿南(アンナン)、シャム・バンコク、インド・カルカッタ、また、長崎という文字もある。ここでも、ご住職がわざわざ、おいで下さりご説明頂いた。島原には、何回も来ているのだが、十数名の参加者誰一人この大師堂を訪れたものがいなかった。からゆきさんに関する書籍は、森崎和江や山崎朋子等の著作が有名であるが、『からゆきさん おキクの生涯』という本が明石書店から出版されている。広島県のある被差別部落に生まれたおキクさんは、74歳の時57年ぶりに帰国した。今村昌平監督の『からゆきさん』はこのおキクさんのドキュメンタリー映画である。

以上駆け足で、島原半島の史跡を紹介した。途中各町の資料館を訪ねてみたい。もっと彩りを加えてくれるだろう。

|

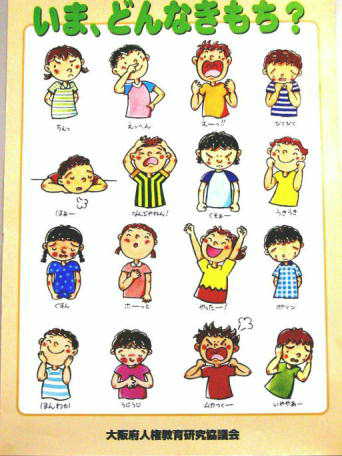

子どもの心(こころ)

子どもたちは、善きにつけ悪しきにつけオトナ社会の価値観に染まりながら成長していく。感情の表現も例外ではない。

喜怒哀楽の感情を率直に言葉に表すなんて、オトナ気ないという日本社会の価値観がある。したがって子どもたちへのメッセージも、感情を押さえ込む形でオトナたちから発信されていく。これに「男らしさ・女らしさ」「よい子・仲良し」の要求がくっつくと、子どもが受け取るメッセージはもっと強烈さが増してくる。言葉だけではなく態度や表情ですら表現することを罪悪視してしまう。

「男なら、それくらいでなくな!」「へらへらせんと!」「良い子でしょ、そんげん怒ったらお友だちから嫌われるよ!」「駄目よ。悔しがるくらいなら何でもっと努力せんとね!」

かくして子どもたちはドロドロした自分の感情のマグマを自分の内部に溜め込んでいく。しかし私たちは言葉で思考する。感情が言語化されることにより、自己の客体化が始まる。「もうすかん、はら(腹)ん立つ!」と言葉に出してはじめて、周りの人に、発信者の感情や価値観が伝わることになる。「なんで!どうして?」と言う相手からの反応も返ってくる。

内部に溜め込みすぎてキレル。口に出すことで感情が社会化する。このことに着目した長崎県人権教育研究協議会は、約3年程前から、「いま、どんなきもち」のポスター(大阪府人権教育研究協議会作成)を活用した実践に取り組んでいる。

その結果、いま学級の人間関係にすてきな変化が見られ出したと言う。同じ出来事でもその感じ方はいろいろあり、その感じ方にはその子なりの必然的な理由がある。だからこそ、どうして?と聞くことがその子を嫌いにならずにすむやり方なんだと理解し始めていると言う。

まさしく「僕とは違う君がいて、君とは違う僕がある」という対等の関係の中で、よりいっそうの豊かさと深みのある相互関係が築けるのではないか、これが期待できそうだというのである。更なる実践報告を期待している。

〔長崎県人権教育啓発センター相談員 石村 榮一〕

|

第24回九州地区部落解放史研究集会

長崎・島原で開催

− テーマ「身分と身形−衣服統制を中心にして」 −

【主催】

九州地区部落解放史研究協議会

NPO法人長崎人権研究所

長崎県人権教育研究協議会

【後 援】

長崎県教育委員会・島原市教育委員会

【日 時】 8月22日(月)〜23日(火)

【会 場】 島原九十九ホテル ℡0957(62)3111

【プログラム】

〔第1日目〕 8月22日(10時〜12時)

公開講座 黒川みどり(静岡大学)

テーマ 「つくりかえられる徴」

研究集会 (13時30分〜17時30分)

佐賀・大分・宮崎・熊本・長崎(各県報告)

〔第2日目〕 8月23日

研究集会 (午前9時〜12時)

福岡・全国・まとめ

【資料代】 1,000円

「部落史研究と部落史学習の結合をめざし、部落史研究・部落史学習の確かで豊かな内容を創造する」ことを目的として1982年より始まりましたこの研究集会も、長崎開催は今年で4回目となりました。

今回は、研究テーマとして近世被差別身分層の「身分と身形」に焦点を当てることにしました。

多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

なお、宿泊等の関係もございますので、できるだけお早めにお申し込み下さい(事務局)

|

■ 最近の受入図書(●は寄贈)

○『からゆきさん おキクの生涯』(大場昇,明石書店,01.12)

●『長崎奉行所 分類雑載』(郷土史料叢書5,長崎県立長崎図書館,05.3)

●『長崎奉行所 分類雑載』(郷土史料叢書2〜5CD版,長崎県立長崎図書館,05.3)

○『長崎町人誌第2巻 さまざまなくらし編』(長崎文献社,94.9)

●『生かそういのち』(日本カトリック部落問題委員会,05.4)

●『反差別教育としての人権教育』(中島勝住,(社)反差別国際連帯解放研究所しが,05.3)

●『近江国愛知郡山塚皮田村関係文書』(財)滋賀県同和問題研究所,05.3)

●『大和国中世被差別民関係史料』(奈良県立同和問題関係史料センター,05.3)

●『近江の差別された人びと』(財 滋賀県同和問題研究所,05.3)

(定期刊行物)−(一部)

●『部落解放研究』第164号(部落解放・人権研究所)

●『ひょうご部落解放』第117号(ひょうご部落解放・人権研究所)

●『部落解放』第549号〜552号(解放出版社)

○『人権と部落問題』第729号〜733号(部落問題研究所)

○『解放教育』第449〜.452号(解放教育研究会)

○『ヒューマンライツ』第206〜208号(部落解放人権研究所)

○『こぺる』NO146〜148(こぺる刊行会)

○『ウィンズ』第42号(福岡県人権・同和教育研究協議会)

●『GROBE』41(財 世界人権問題研究センター)

●『研究紀要』第11号(奈良県立同和問題関係資

料センター)

●『研究紀要』第10号(財 世界人権問題研究センター,05.3)

●『解放研究しが』第15号((社)反差別国際連帯解放研究所しが)

●『佐賀部落解放研究所紀要』第22号(佐賀部落解放研究所,05.3)

●『東京大学史料編纂所研究紀要』第15号(05.3)、同『所報』第39号(04.10)

●『人権問題研究』no.5(大阪市立大学人権問題研究センタ−,05.3) |

|